毎年出る!「相続」初心者でも分かる遺言・遺留分[宅建試験2023]

相続その1法定相続分に引き続き専門用語盛り沢山、眠くなる分野ですが宅建試験において「相続」は、毎年出る!と言っても過言ではありません。

つまり、「相続」をないがしろにすると大事な1点を逃すことになるやもしれません。

そんなことにならないよーに

この記事では

・初心者でも必ず分かるように、専門用語も嚙み砕いて分かりやすく説明していきます。

めげずに頑張っていきましょー!

漢字も読めないお馬鹿さんだったけど、独学2回目でなんとか宅建合格し、不動産屋さん歴11年目の寝子です。完全初心者~ほぼ初心者でも理解できるように分かりやすく解説していきます!

なるべくお金を掛けずにできる勉強方法とかも書いていく予定でーす

目次

01 遺言

自分の死後、遺産を誰にいくら与えるのかを書き残しておくことを遺言といいます。

遺言で遺産を与えられる人のことは、受遺者(じゅいしゃ)といいます。

ゆいごんと読んだり、いごんと読んだりしますがどちらも正しいので、覚えやすい方でOKよ!

●誰が書けるの?

遺言は誰でも書くことができ、制限行為能力者でも書くことは可能です。

⓵未成年者→15歳になると書ける(法定代理人の同意不要)

②成年被後見人→判断力が回復している間なら、医師二人以上の立ち合いの下書ける(成年後見人の同意不要)

③被保佐人→保佐人の同意不要で自由に書ける。

制限行為能力者のおさらいはこちら↓

●種類について

遺言の種類は2種類あります!

遺言の種類

1⃣自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん):自分ひとりで作ることができる。

遺言者が自書また捺印しなければならない。

2人以上の者が同一の証書で遺言はできない(共同遺言できない)

2⃣公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん):公証役場で公証人に作ってもらいます。二人以上の証人が必要。

未成年者や相続人や利害関係のある近親者は証人にはなれない。

1⃣2⃣どちらも抗力は同じです!(優劣なし)

02 遺留分(いりゅうぶん)ってなに?

あまり聞きなれない言葉ですが、遺言でも侵害できない遺族の遺産の取り分のことを遺留分と言います。

???

もう少し分かりやすくいうと、

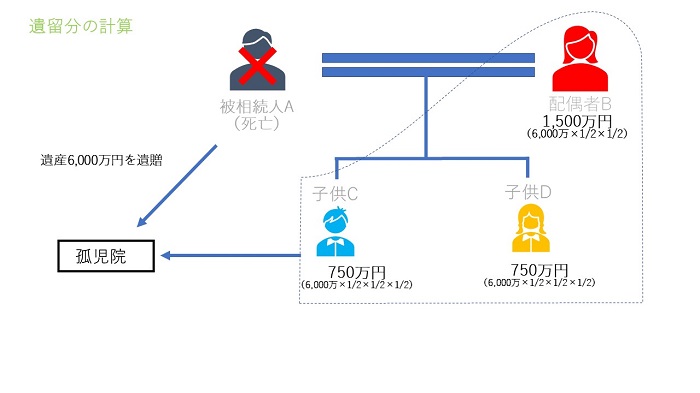

例えば、被相続人Aには妻Bと子C・Dがいます。

Aが「遺産全て孤児院に寄付する」という内容の遺言を残した場合、この遺言は有効です。

が、いくら自由に財産の処分を行えるとしても、遺族の生活を守る必要があります。

それを考慮して、遺族の取り分が認められています。その取り分のことを遺留分といいます。

●誰がもらえるの?「遺留分権利者」

遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。つまり、配偶者・直系卑属・直系尊属です。

直系卑属・直系専属のおさらいはこちら↓

●いくらもらえるの?「遺留分」の割合

遺留分の割合

| ①直系尊属だけが相続人の場合 | 遺留分は遺産の1/3 |

| ②①以外の場合 注1 | 遺留分は遺産の1/2 |

注1:それ以外の場合というのは、

⓵直系卑属と配偶者の場合

②直系卑属だけの場合

③配偶者だけの場合

④直系尊属と配偶者の場合のことを指します!

●遺留分を計算してみましょう

それでは実際の例から取り分を計算してみましょう~

配偶者Bと子C・Dがいる被相続人Aが「遺産の6,000万円全部を孤児院に寄付する」という遺言を残して死亡した場合のそれぞれの遺留分はどうなるでしょうか。

まず、この場合の遺留分は遺産の1/2になるので、6,000万円の1/2である3,000万円に対してB・C・Dそれぞれの法定相続分に応じて計算していきます。

Bの遺留分は3,000万円の1/2の1,500万円

CとDの遺留分は残りの1,500万円の1/2の750万円ずつになります!

●遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求)

※令和1年7月民法改正により「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に名称変更されました。

先ほど計算した例のように、遺留分を侵害された相続人が遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる権利のことを

遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)と言います!

遺留分侵害額請求権3つのPOINT

★遺留分侵害額請求権は各自単独で行使できる

★遺留分侵害額請求権は各自自由に譲渡できる

★遺留分侵害額請求権の行使は意思表示だけで足りる。

●遺留分の放棄

被相続人がどうしても遺産を全額寄付したい場合は、相続人が遺留分を放棄する必要があります。

民法1049条1項

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

家庭裁判所の許可を受けることで相続の開始前(被相続人の生存中)に遺留分を放棄することができます!

※注意:遺留分の放棄と相続の放棄は別 例題

問題:相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。(令和4年問2)→正しい

遺留分の放棄と相続の放棄は別物です!

遺留分を放棄したとしても相続人の地位を失うわけではないので、被相続人の遺産を相続する権利は失いません。

問題:家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。(令和4年問2)→正しい

生前に相続放棄はできません!

03 まとめ

冒頭でも言いましたが「相続」はほぼ毎年出題されている分野です!

聞いたことのない単語が問題に出題されていたり、やっかいな分野ではありますが基礎を押さえていれば大丈夫です。

「相続」の過去問は必ず目を通しておくことをおススメします!