毎年出る!「相続」初心者でも分かる法定相続分[宅建試験2023]

宅建試験において、今回の「相続」は、毎年出る!と言っても過言ではありません。

つまり、「相続」をないがしろにすると大事な1点を逃すことになるやもしれません。

そんなことにならないよーに

この記事では

・初心者でも必ず分かるように、ややこしい「相続」を順番に掘り下げていきます。

漢字も読めないお馬鹿さんだったけど、独学2回目でなんとか宅建合格し、不動産屋さん歴11年目の寝子です。完全初心者~ほぼ初心者でも理解できるように分かりやすく解説していきます!

なるべくお金を掛けずにできる勉強方法とかも書いていく予定でーす

目次

01 そもそも相続とは

ある人が遺産を残して亡くなると相続が開始し、遺族が遺産を相続します。

この死亡した人のことを被相続人(ひそうぞくにん)

遺産を相続する人のことを相続人(そうぞくにん)と言います。

例えば遺産を残して亡くなったAさん。

Aさんは自分の死後誰に、いくら相続させるかを遺言することができます。

が、そういった遺言がない場合、

誰に、いくら相続させるべきかは、法律の規定に従うことになります。

本記事「相続」では、その法律の規定を勉強していきます!!

02 誰が相続人になるのか。

●「法定相続人の順位」これ覚えて。絶対!

誰が相続人となるか、ですが

まず

配偶者は常に相続人です。

※注意! 法律上の婚姻関係にない内縁の妻や夫は含まれません!

法定相続人の順位

①直系卑属(ちょっけいひぞく)(子供や孫のこと*胎児や養子も含む)+配偶者

②直系尊属(ちょっけいそんぞく)(父母・祖父母のこと)+配偶者

③兄弟姉妹+配偶者

尊属は被相続人より上の世代、卑属は、被相続人より下の世代、って覚えたら分かりやすいよ。

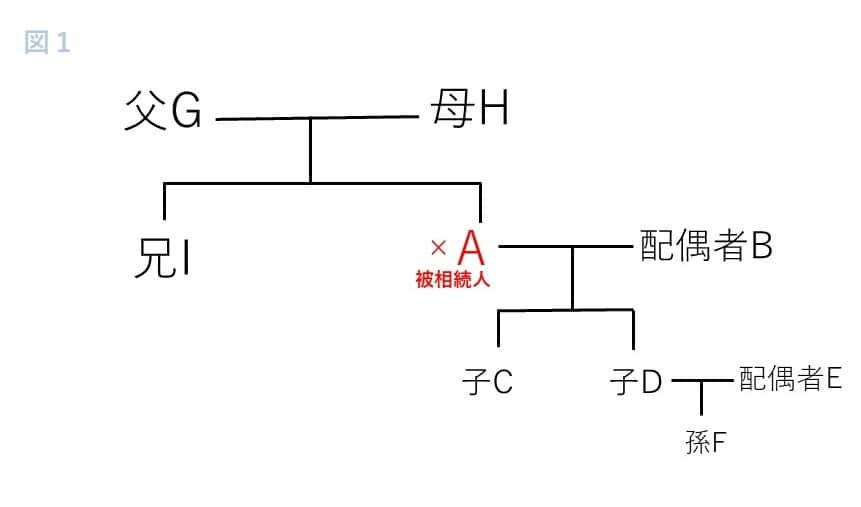

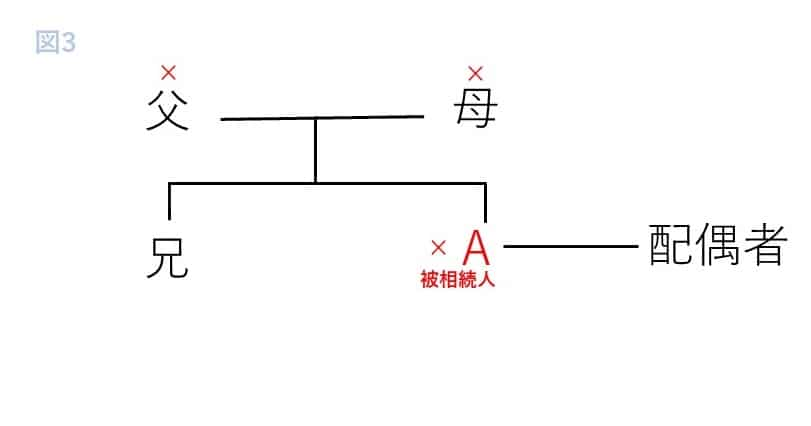

下の図の場合誰が相続人になるか確認してみましょう。

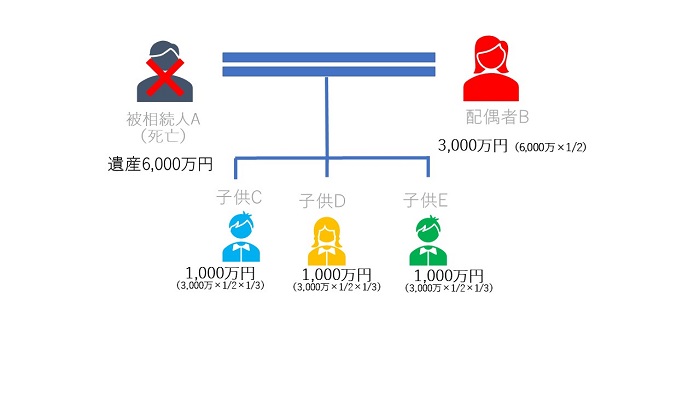

この図↑で相続人になるのは、配偶者B・子供C・子供Dです!

DとEの間に子供F(Aから見ると孫)がいてもEとFは相続人にはなれません。

EはAの直系卑属ではなく、FはAの直系卑属ですがAの子供Dが優先的に相続人になるからです!

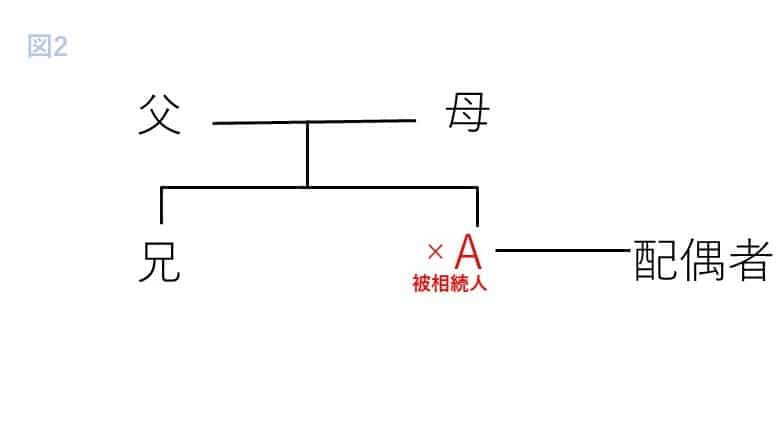

では図2の場合はどうでしょう。

↑配偶者と直系専属である父と母が相続人になります。

ではではAの父母がすでに死亡している図3の場合はどうでしょう。

↑この場合は配偶者と兄が相続人になります。

法定相続人の順位は絶対覚えておきましょう~(2回目)

●代襲相続(だいしゅう そうぞく)するパターン

図1の例で、孫Fは相続人にはなれませんでしたが、Fが相続人になる3つのパターンがあります!

1死亡:子供Dが死亡していた場合。

2欠格:子供DがAを殺した等、欠格事由(けっかくじゆう)に当たる場合。

3廃除:Aが子供Dを相続廃除(そうぞくはいじょ)した場合。

この3つのパターンの場合孫FはDに代わって相続することになります。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います!

03 誰がいくらもらえるの?「法定相続分」

●「法定相続分」組み合わせによって違います。これも覚えて。絶対!

誰が相続人に当たるのか、なんとなく理解できたかな、と思います!

では相続人はそれぞれいくらづつ相続するのでしょうか。

まず、大前提として、相続人が一人のときはその一人が全部相続します。

相続人が何人かいる場合は下記の↓計算になります。

| 配偶者だけ | 配偶者がすべて相続 | |

| 配偶者&直系卑属 | 配偶者 1/2 | 直系卑属 1/2 |

| 配偶者&直系尊属 | 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/3 |

| 配偶者&兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |

図2のように複数いる場合は相続分をさらに頭割りして計算します!

●代襲相続と法定相続分の計算 過去問

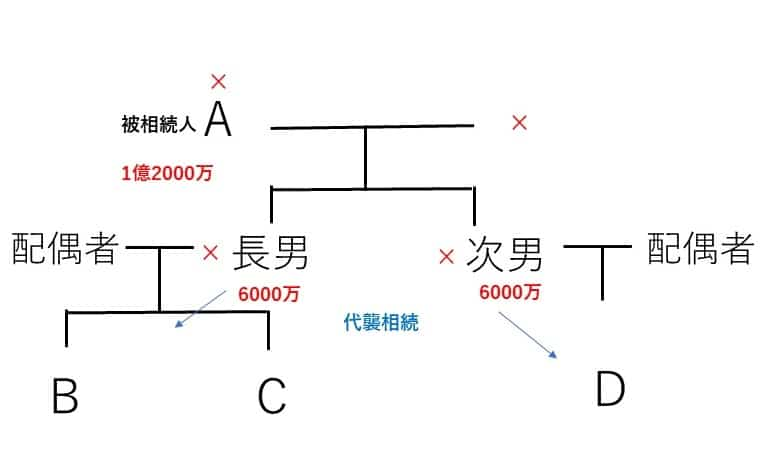

問:1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合、Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。(R2年12月 問8)

急に難しくなったけど、いったん図にしてみましょう。

Aから見ると孫であるB・C・Dのみが相続人になる場合とあるので、何らかの理由で長男・次男は相続することができず、またAに配偶者がいないことが分かります。

代襲相続では被代襲者(ここでは長男と次男)の相続分をそのまま引き継ぐので、

6,000万円(1億2,000万×1/2)をBとCで代襲相続し、それぞれ3,000万円(6,000万×1/2)、次男の子はDのみなので相続分6,000万円をそのまま代襲相続し、6,000万円です。 つまり、BとCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円となるので

解答:正しい

04 借金も相続するの? 「相続の承認と相続放棄」

相続人は財産だけでなく、被相続人に借金があればその借金も受け継ぐことになります。

そこで、相続人は状況に応じて相続するか否かを選択することができます。

民法915条1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

1⃣単純承認:被相続人が残した遺産も借金も全て受け継ぐ相続方法

2⃣限定承認:被相続人が残した借金は遺産だけから返済し、返済し切れない部分は返済しない相続方法。

※注:相続人全員共同でなければできない

3⃣相続放棄:被相続人が残した遺産も借金も全て受け継がない。

※注:相続放棄した場合は代襲相続しない

相続人は、相続が開始したことを知った時から3か月以内に👆の1⃣~3⃣いずれかを選択しなければならず、

しなかった場合は1⃣単純承認をしたものとみなされます。

また、一度選ぶと、自由に撤回することはできません!

※注:「相続の開始があったことを知った時から」とあるので生前に相続放棄はできません!

(相続の開始前=生前)

05 まとめと無料PDF

今回は基本中の基本な例を出して説明しましたが、実際の問題ではもっと複雑な家系パターンが出されるので、

過去問から色々なパターンを解いてみてくださいねっ。

ちなみに以前あった嫡出子と非嫡出子の相続分の違いに関しては法改正されなくなっております。

(知らない方は深追いしなくてOK!)

ではでは、相続その2 に続きまーす🙃👍

分野別の過去問もまとめてるからアウトプットしてね