「制限行為能力者」4つのパターンを徹底解説![宅建試験]※2022年法改正対応

制限行為能力者の問題は、今年(令和4年度)含む過去10年間で4回出題されています。

決して難しい箇所ではないですが、他の分野の問題と絡めて出題されることも多いので、この箇所を曖昧なままにすると

他の分野の問題が解かれへん!

ということになり、とーっても勿体ないです。そんなことにならないよーに

この記事では、

・過去問でよく出題されていた箇所

・必ず覚えるべき箇所

を中心にわかりやすく掘り下げていきます。

はたまた、

基本の箇所は分かりやすく表にしてるよ!

一覧表PDFのダウンロードもできちゃうよっ!

漢字も読めないお馬鹿さんだったけど、独学2回目でなんとか宅建合格し、不動産屋さん歴11年目の寝子です。完全初心者~ほぼ初心者でも理解できるように分かりやすく解説していきます!

なるべくお金を掛けずにできる勉強方法とかも書いていく予定でーす

目次

01 これ知らないと進まへん:基本の言葉

これ、知らない人はまず先に覚えてねっ

| 未満 | 指定された数字を含まない | 18歳未満は18歳を含まない |

| 以上 | 指定された数字を含む | 18歳以上は18歳を含む |

| 以下 | 指定された数字を含む | 18歳以下は18歳を含む |

| 超える | 指定された数字を含まない | 18歳を超えるは18歳を含まない |

| 取消 | 当初から何も効力がない(無かったものとして扱われる) |

| 無効 | 取り消した時にはじめて無効になる(無かったことにする) |

02 意志無能力者とは:制限行為能力者とまた別です

意思無能力者、意思能力を欠いている、意思能力を有しない、等という言い方もしますが、ざっくり泥酔者とかのことだとイメージして下さい!

👓改正民法3条の2👓

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

取消ではなく、無効になるってところを制限行為能力者とごっちゃにならないように区別してね

制限行為能力者とはまた別の制度ですが、「制限行為能力者」の問題で過去にちょこちょこ登場してますんで気を付けましょ~

03 本題:制限行為能力者とは

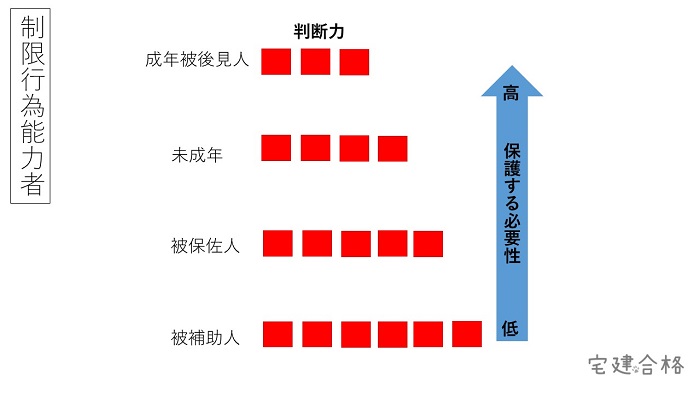

制限行為能力者とは一言で言うと判断力が不十分な人のことを言います。

そういった人がひとりで契約をして、損をしたり騙されたりしないように民法では契約を「取り消す」権利を与えて「保護」しているという訳です。

具体的にどんな人たちのことを「制限行為能力者」と呼ぶかといいますと、以下の4つです。

①未成年者(みせいねんしゃ)

②成年被後見人(せいねんひこうけんにん)

③被保佐人(ひほさにん)

④被補助人(ひほじょにん)

②~④はあんまり聞いたことないですね。

それぞれ順番に説明していく前に、下の図でなんとなーくのイメージを想像して下さい。

判断力が弱いほど保護する必要性が高くなてるね。

これからそれぞれこの4つが

・具体的にどういった人のことを指すのか。

・何ができて何ができないのか。

・それぞれの違い。

なんかを説明していきまーす

①未成年者 ※2022年法改正

これは言わずもがな20歳未満の人のことです!

2022年4月1日より民法上の未成年者が18歳未満になりました。

ただし20歳未満でも結婚していると成年者とみなされます!(ちょいちょい試験に出るYO!)

未成年者の保護者は親ですね。民法用語で親権者(しんけんしゃ)と言います。

親がいない未成年者に付けられる保護者のことは未成年後見人(みせいねんこうけんにん)と言います。

このお二方(親権者&未成年後見人)のことを

法定代理人(ほうていだいりにん)と言います。

上の太字の名前たちをなんとなーく理解したうえで本題でっす!

冒頭で言った通り、判断力が不十分な未成年者がひとりで契約をしてしまうと未成年者にとって不利な契約をしてしまうかも

しれません。

なので、未成年者が法定代理人の同意なしに勝手にひとりでした契約は原則法律で「取り消す」ことができます。

が、未成年者といえども一人でできることもあります。

未成年者がひとりでできること

できることその1:権利を得るだけの契約と、義務を免れる契約。

例えば、ただで物を貰ったり、借金を免れる契約等のことです。損をする契約ではないからです。

できることその2:法定代理人から処分を許された財産。

お小遣いを使うこと等です。

できることその3:法定代理人から営業を行うことを許可された場合

許可された営業に関する行為はひとりでできます。

そして法定代理人は未成年者のために以下4つの権限を持っています。

4つの権限

権限その1:取消権(とりけしけん)

未成年者が一人でした契約は取り消すことができます。この取消権は未成年者自身も持っています。

権限その2:同意権(どういけん)

未成年者は不利な契約をしないように保護されていますが、法定代理人の同意を得たうえでの契約まで保護する必要は

ないので取り消しはできません。

この未成年者に同意を与える権利のことを同意権(どういけん)といいます。

権限その3:追認権(ついにんけん)

事後承認(じごしょうにん)のことを追認と言います。

未成年者が法定代理人の同意を得ないでひとりでした契約であっても、取り消す必要のない契約もあります。

これを事後承認(追認)することで、はじめから同意が与えられていたことになります。

事後承認(追認)の時から有効になるのではなく、「契約の当初にさかのぼって」有効になります。

権限その4:代理権(だいりけん)

法定代理人は、未成年者に代わって(代理して)契約をすることができます。

②成年被後見人(せいねんひこうけんにん)

成年被後見人とは、重い精神障害のため*事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた人を言います。

なんかまどろっこしい言い方ですが、例えば、重度の認知症患者の方等をイメージしてください!

*「事理を弁識する能力」=判断力のことだよ。

成年被後見人には成年後見人(せいねんこうけんにん)という保護者がつけられます。

成年被後見人は、①の未成年者よりも、判断力が不十分なのでさらに保護されています。

成年被後見人が一人でできること

日用品の購入等日常生活上の契約だけ。

成年後見人の権限

権限その1:取消権(とりけしけん)

権限その2:追認権(ついにんけん)

権限その3:代理権(だいりけん)

↑未成年者のときと違って同意権がありません。

ということはつまり、

重要POINT1

成年被後見人が成年後見人の同意を得て、した損をしない契約であっても取り消すことができる。 (日用品の購入等を除く)

重要POINT2

成年被後見人が、成年被後見人の居住している建物や敷地の売却・賃貸借・抵当権の設定を行うときは成年後見人の代理だけでは事足りず、家庭裁判所の許可が必要。

居住していない不動産はこれ👆に該当しないから注意!

住んでいる不動産を処分してしまうと住むところがなくなるから重大ってことだねっ。

このひっかけ試験によく出てます!

③被保佐人(ひほさにん)

成年被後見人ほどではないものの、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分で、

家庭裁判所の審判を受けた人のことを被保佐人と言います。

被保佐人の保護者は保佐人(ほさにん)です。

被保佐人は未成年者や成年後見人より判断力があるのでひとりでできる範囲も広いです。

以下の表7つのこと以外は自分ひとりの判断で契約をすることができます。

被保佐人ひとりではできない一定の重大な契約7つ👇はよく試験に出てるから覚えてねっ。

要暗記!!保佐人の同意を得ないとできない7つのこと[民法第13条] ※A

1⃣ 土地&建物の売買

2⃣ 5年を超える土地の賃貸借・3年を超える建物の賃貸借

3⃣ 増築改築等の契約・発注

4⃣ 保証人になること・借金をすること

5⃣ 高額商品の売買

6⃣ 贈与をすること・贈与や遺贈を放棄すること

7⃣ 1⃣~5⃣の行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること

↑保佐人の同意を得ずに被保佐人がこれら7つの行為をした場合は取り消すことができます。

保佐人の権限

権限その1:取消権(とりけしけん)

権限その2:追認権(ついにんけん)

権限その3:同意権(どういけん)

(権限その4:代理権(だいりけん)*家庭裁判所の審判で付与された場合のみ )

④被補助人(ひほじょにん)※流し読み程度でOK

さて最後の4つ目です!

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で家庭裁判所の審判を受けた者を被補助人(ひほじょにん)と言います。

この項目は軽く流し読み程度でOKよ。

被補助人の保護者は補助人(ほじょにん)です。

被補助人は補助人の同意を要する行為以外の行為はひとりでおこなうことができます 。

補助人の同意を要する行為は、保佐人のときのように具体化されておらず、家庭裁判所の審判により決定されます。

つまり、人によって違う、ということだけ何となく覚えておけばOKです。

補助人の同意を要する行為をひとりでおこなった場合は取り消すことができます!

04 まとめと無料PDF

| 制限行為能力者 | ⓵未成年者 | ②成年被後見人 | ③被保佐人 |

| どういう人か | 18歳未満 | 判断力0&後見開始の審判 | 判断力が著しく不十分&保佐開始の審判 |

| 保護者 | 親権者OR未成年後見人 | 成年後見人 | 保佐人 |

| 保護者の権限 | 取消権・同意権・追認権・代理権 | 取消権・追認権・代理権 | 取消権・同意権・追認権 |

| 取り消せる契約 | 同意なしにおこなった損をする契約 | 日用品の購入以外全て (同意を得ておこなった損をしない契約も取り消せる) | 同意なしにおこなった大損する契約(民法第13条 *A参照) |

| 誰が取り消せるか | 本人・保護者 | 本人・保護者 | 本人・保護者 |

ここからダウンロードできます★制限行為能力者大事なとこまとめ★

分野別の過去問もまとめてるからアウトプットしてね↓