[宅建試験過去問]わかりやすく解説します!~相続~

「分野別過去問」では過去の宅建試験問題を分野別にまとめています。

「相続」はほ毎年出題されています。取りこぼしがないように基本は押さえていきましょう!

漢字も読めないお馬鹿さんだったけど、独学2回目でなんとか宅建合格し、不動産屋さん歴11年目の寝子です。完全初心者~ほぼ初心者でも理解できるように分かりやすく解説していきます!

なるべくお金を掛けずにできる勉強方法とかも書いていく予定でーす

目次

宅建過去問【相続】令和4年・問2

問:相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

- 被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。

- 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。

- 相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。

- 相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

解答

●枝1:被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。→〇正しい

民法1049条1項

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

●枝2:家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。→〇正しい

民法915条1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

「相続の開始があったことを知った時から」とあるので生前に相続放棄はできません!

(相続の開始前=生前)

●枝3:相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。→✖誤り

遺留分の放棄と相続の放棄は別物です。

遺留分を放棄したとしても相続人の地位を失うわけではないので、被相続人の遺産を相続する権利は失いません。

●枝4:相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。→〇正しい

民法1042条1項

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

遺留分の権利を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人。配偶者・直系卑属・直系尊属です。

兄弟姉妹は法定相続人であっても、遺留分の権利はありません。

正解:3

宅建過去問【相続】令和3年12月・問7

問:令和3年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。

- 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。

- 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。

- 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。

解答

●肢1:自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。→〇正しい

民法968条1項・2項

自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

財産目録とは相続財産について、どのような種類がどれだけあるかを一覧整理した書類のことで、自筆証書に添付する場合があるよ。

民法改正前まではこの財産目録も全て自書(手書き)である必要がありましたが、2019年1月より財産目録に限っては、パソコンで作成したものや、銀行通帳のコピーを使うことができるようになりました。

そしてこの場合、財産目録の毎葉(それぞれのページ)に、遺言者が署名・押印する必要があります。

●肢2:公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。→〇正しい

民法974条

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

- 未成年者

- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

●肢3:船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。→〇正しい

民法979条1項

船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

●肢4:遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。→✖誤り

民法987条

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

遺贈義務者は遺贈を実行する人(原則として相続人)のことを言います。

遺贈の効力が発生するのは、遺言者が亡くなった時なので、遺言者は遺贈義務者にはなれません!

受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。

問題文は「放棄したものとみなされる」とあるので誤りです。

正解:4

宅建過去問【相続】R3年10月・問9

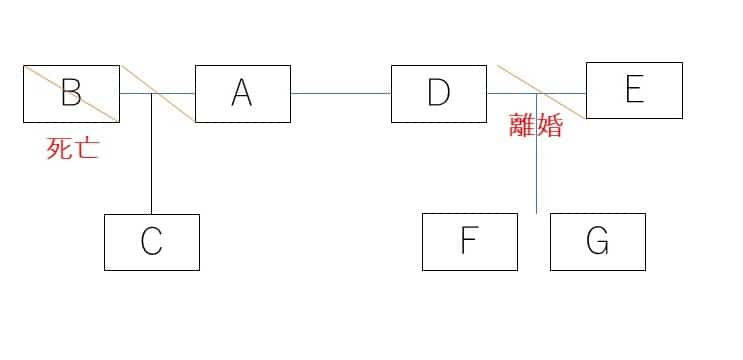

問:Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1

- Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1

- Aが2分の1、Gが2分の1

- Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1

解答

親権の有無は相続に関係ないよ!

まず、被相続人Dの配偶者Aは法定相続人です。また、Dの子であるFとGも法定相続人です。

これだけで、正解は肢1に決まりです!

迷うところですが、Cは法定相続人ではありません。Cは、被相続人Dとの血縁はなく、また、養子縁組に関する情報もないので法定相続人にはなりません。

| 配偶者だけ | 配偶者がすべて相続 | |

| 配偶者&直系卑属 | 配偶者 1/2 | 直系卑属 1/2 |

| 配偶者&直系尊属 | 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/3 |

| 配偶者&兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |

法定相続分は、配偶者と子の組み合わせだと、配偶者1/2、子1/2なので、配偶者Aが1/2、子Fが1/2×1/2=1/4 子Gも1/4となります。

正解:1

宅建過去問【相続】令和2年 12月・ 問8

問:1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。

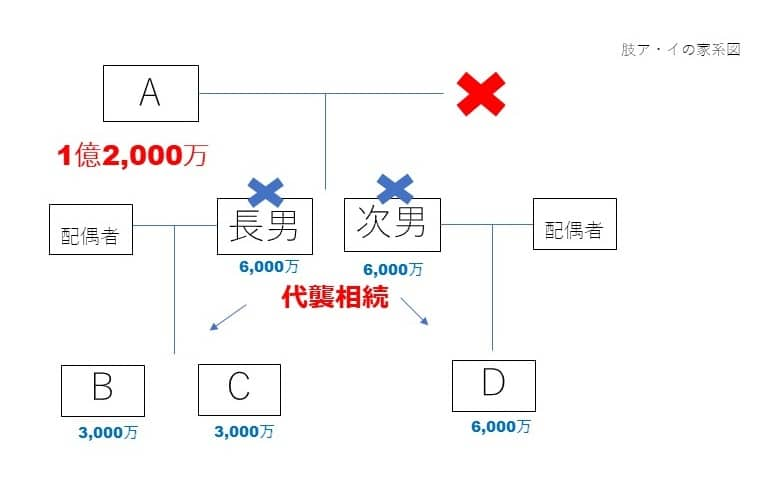

ア. Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

イ. Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。

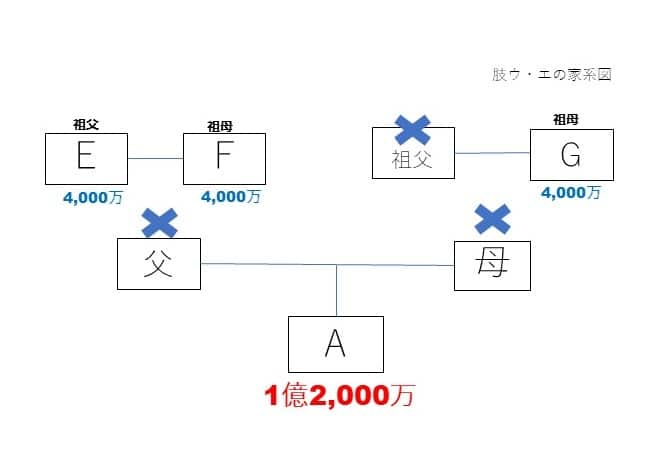

ウ. Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。

エ. Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。

- ア、ウ

- ア、エ

- イ、ウ

- イ、エ

解答

アとイ、ウとエ、は同じ家系だね。

この事例では長男・次男は相続することができないため、その相続分は、長男や次男の子に代襲相続されます。代襲相続では被代襲者の相続分をそのまま引き継ぎます。

長男・次男が相続していた場合、1億2,000万円×1/2=6,000万円ずつとなります。

長男の相続分6,000万円を子BとCで代襲相続するので、6,000万円×1/2=3,000万円をそれぞれが相続します。

次男の相続分6,000万円は子Dのみが代襲相続するので、そのまま6,000万円です。

BとCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円となるので、

肢アは間違い、肢イは正しいことが分かりました!

直系卑属(被相続人の孫やひ孫など)や兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が相続する場合と違って、このケースのように直系尊属(被相続人の父母、祖父母、曽祖父母など)が法定相続人となるケースについては代襲相続という考えかたはせず、単純に頭数で均等配分されます。

1億2,000万円×1/3=4,000万円ずつをそれぞれが相続することになるので、肢ウ、が正しい肢エ、は間違いです。

正しい組み合わせは、イ、ウです。

正解:3

宅建過去問【相続】R2年10月・問8

問:相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

- 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。

- 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。

- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

解答

肢1:相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。→〇正しい

相続回復請求権は宅建試験ではじめて出てきた言葉だよ

相続回復請求権とは、相続人ではないのに相続人であるかのように振る舞う人(表見相続人)に対し本来の相続人(真正相続人)が相続財産の取り戻しを請求する権利のことです。

民法884条

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

肢2:被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。→✖間違い

被相続人の子(直系卑属)は再代襲が認められています。

子が死亡していれば孫、孫が死亡していればひ孫、というように再代襲相続していきます。

民法887条2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

肢3:被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。→〇正しい

尊属は被相続人より上の世代、卑属は、被相続人より下の世代のことを言うよ!

| 配偶者だけ | 配偶者がすべて相続 | |

| 配偶者&直系卑属 | 配偶者 1/2 | 直系卑属 1/2 |

| 配偶者&直系尊属 | 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/3 |

| 配偶者&兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |

上の図の通り、死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

本肢では、「子及びその代襲相続人がおらず」「被相続人の直系尊属が相続人となる」とあるので兄弟姉妹が相続人になることはありません。

兄弟姉妹が相続人になれるのは、直系卑属も直系尊属もいない場合のみ!

肢4:被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。→〇正しい

民法887条2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

肢2の直系卑属の場合と違って、兄弟姉妹が相続人になる場合、代襲相続は認められていますが、再代襲は認められていません。

つまり、代襲相続者の範囲は、被相続人の甥・姪止まりです。

正解:2

宅建過去問【相続】R1年・問6

問:遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

- 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。

- 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。

- 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

解答

相続人が複数いる場合、各相続分に応じて、実際どのように相続財産を分配するかを具体的に決定することを遺産分割と言うよ。

肢1:被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。→✖誤り

被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することができます。

民法908条

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

肢2:共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。→〇正しい

既に遺産分割協議が成立していても、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができます。(最判平2.9.7)

肢3:遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。→✖誤り

最高裁大法廷決定H28.12.19

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。

預貯金債権は、遺産分割の対象とされているので、相続開始と同時に当然に分割されるわけではありません。

なので原則、遺産相続分割協議が成立するまでは相続人の一人が単独で引き出すことはできません。

※民法が改正され、(民法909条の2)預貯金から葬儀費用や配偶者の当面の生活費用等に充てるため、預貯金の1/3は単独で行使することができるようになりました!

肢4:遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。→✖誤り

民法909条

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

正解:2