[宅建試験過去問] わかりやすく解説します!~代理~

「分野別過去問」では過去10年分の宅建試験問題を分野別にまとめました。

なるべくわかりやすく解説していきます!

漢字も読めないお馬鹿さんだったけど、独学2回目でなんとか宅建合格し、不動産屋さん歴11年目の寝子です。完全初心者~ほぼ初心者でも理解できるように分かりやすく解説していきます!

なるべくお金を掛けずにできる勉強方法とかも書いていく予定でーす

「代理」の問題を解く前に誰がどの立ち位置にいるかをイメージするようにしましょう!

例えば、

AがBに自分の家を売る代理権を与え、Bに買主Cとの契約を結んでもらうとします。

↑この立場のAのことを本人、Cのことを相手方という呼び方をします。

目次

【宅建過去問】令和3年12月試験 問5

問:AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとする。

- AがBの代理人として第三者の便益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。

- BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。

- AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。

- BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。

解答

肢1:AがBの代理人として第三者の便益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する→誤り

民法107条

(代理権の濫用)

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

民法113条1項

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

「第三者の便宜を図る目的で代理行為をおこなう」ことを代理権の濫用といいます。代理権の濫用があった場合、相手方が悪意OR善意有過失の場合、無権代理となり、Bには帰属しません!

肢2:BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。→誤り

民法109条1項

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

本人Aの落度と相手方Cの善意無過失、この二つの条件が揃うと表見代理が成立します。

Bは「代理権を与えた旨をCに表示し」とあるので代理権授与表示をおこなっています。が、Cは悪意なので表見代理は成立せず、Bは責任を負いません。

表見代理についてのおさらいはこちら

肢3:AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。→正しい

民法113条1項

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

AはBから代理権を与えられていないので、無権代理行為となります。無権代理行為は本人(ここではB)の追認がない限り「本人に対してその効力を生じない」つまり、本肢の法律効果は原則としてBに帰属しません。

肢4:BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。→誤り

本人Bの落度と相手方Cの善意無過失、この二つの条件が揃うと表見代理が成立します。

「BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為」は代理権消滅後の代理行為ですが、Cは知らなかったことに過失があるので表見代理は成立せず、Bは責任を負いません。

正解:3

【宅建過去問】令和2年12月試験 問2

問:AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。

- BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。

- AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。

- Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。

解答

肢1:Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。→正しい

民法107条

(代理権の濫用)

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

代理権の濫用があった場合、相手方が悪意OR善意有過失の場合、無権代理となります。つまりBの代理行為は無権代理とみなされます。

肢2:BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。→誤り

民法108条(自己契約及び双方代理)

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

双方代理は原則として無権代理行為とみなされます。本文にある「損害」の有無は関係ありません。

肢3:AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。→誤り

民法112条

- 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

本人Aの落度と相手方Eの善意無過失、この二つの条件が揃うと表見代理が成立します。

Bの代理権が消滅した後にその代理権の範囲内で代理行為をする行為(甲土地をEに売却)は代理権消滅後の代理行為になるので、Eが善意無過失であれば、AはEに甲土地を引き渡す責任を負うことがあります。

肢4:Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。→誤り

民法116条

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

「追認の時から」ではなく、「契約の時にさかのぼって」効力を生じます。

正解:1

【宅建過去問】令和元年試験 問5

問:次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)

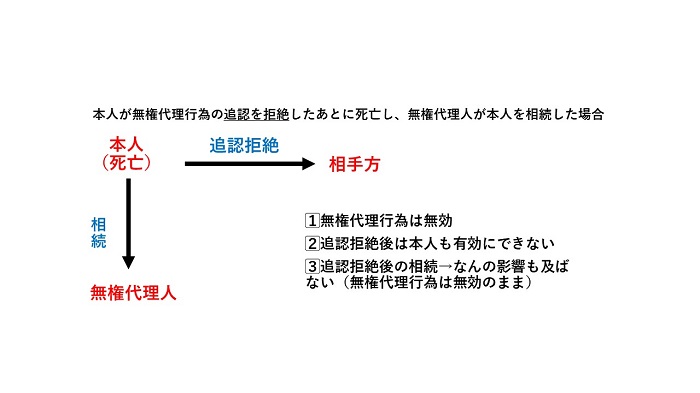

本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。

- 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。

- 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。

- 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

- 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。

解答

判決文の読み取り問題です!

なんか長々と書いていますが、まとめるとこんな感じ👇のことが書いてあります。

肢1:本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。→正しい

判決文に「追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず・・」とあります。記述は正しいです。

肢2:本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。→誤り

判決文にもある通り、本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は無効になります。

が、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は有効となり、無権代理人は追認を拒絶することはできません。

無権代理人の立場のときは無権代理行為をしたのに、相続して本人の立場になって行為を拒否するとしたら、身勝手すぎるからね。

肢3:無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。→正しい

民法第116条

[無権代理行為の追認]

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

肢4:本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。→正しい

判決文と逆のパターンです!無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為は、相続によって当然に有効とはなりません。

| 本人が無権代理人を相続した場合 | 無権代理人が本人を相続した場合 | |

| 追認拒絶前 | 追認拒絶できる | 追認拒絶できない |

| 追認拒絶後 | 追認できない | 追認できない |

このケースの場合は、追認を拒絶したとしても身勝手ではないからね!追認拒絶前に相続した場合は追認を拒絶できるよ~。

正解:2

【宅建過去問】平成30年試験 問2

問:Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。

- AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。

- BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。

- AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

解答

肢1:Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。→誤り

民法107条

(代理権の濫用)

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす

「売買代金を着服する意図」で契約を締結しようとするBの行為は、民法でいう「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為」をすることにあたり、それを代理権の濫用といいます。

代理権の濫用があった場合、相手方が悪意OR善意有過失の場合、無権代理となるので、本契約の効果はAには帰属しません。

肢2:AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。→誤り

民法第102条

[代理人の行為能力]

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

Bは代理権を授与される前に補助開始の審判を受けています。つまり、Aは被補助人であるBに代理権を与えたということになります。

肢4と比較してみてね!

そして、制限行為能力者であっても代理人になることは可能です。よって、被補助人Bは、有効に代理権を取得することができます。

肢3:BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。→誤り

民法108条(自己契約及び双方代理)

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

Aの代理人であるBがCの代理人もなっています。これを双方代理と言います。

双方代理は、原則として、無権代理行為とみなされますが、本人(本肢ではA)の許諾がある場合は、有効となるので、記述は誤りです。

肢4:AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。→正しい

民法第111条

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

1本人の死亡

2代理人の死亡又は代理人が破産手続き開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

👆の条文2の通り、代理人Bが後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅します。

その時点で代理権は消滅するので、記述の通りBがその後した行為は無権代理行為となります。

注意!!Bは、代理権を授与された後に後見開始の審判を受けているから、肢2のケースとは異なるよ。

正解:肢4

【宅建過去問】平成29年試験 問1

問:代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。

- 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。

- 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。

- 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。

解答

肢1:売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。→正しい

「売買契約を締結する権限を与えられた」ということは、その売買に関する意思表示全般に対して権限を与えられていると考えられるので、記述の通り「相手方からその売買契約を取消す旨の意思表示を受領する権限」も有しています。(最判昭34.2.13)

肢2:委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。

→正しい

民法第104条

[任意代理人による復代理人の選任]

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

肢3:復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。→誤り

復代理人とは、代理人が選任する代理人のことです→復代理人おさらいはこちら

民法第106条

復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

👆の条文の通り復代理人は、本人に対して、代理人と同一の義務を負います。

ということは、復代理人は代理人と本人の双方に対して引渡し義務を負うことになります。

「本人に対する受領引渡義務」が消滅しないとなると、復代理人は、受領物(ここでは金銭)を代理人にすでに引渡しているのに、本人にもさらに渡さないといけないということになり不自然です。また、そもそも代理人と本人の双方に引き渡すのは不可能です。

以上のことから復代理人が、代理人に受領物を引き渡したときは、本人に対する引き渡し義務も消滅すると判断して下さい。

(最判昭51.4.9)

肢4:夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。→正しい

民法第761条

👆の民法を元に、夫婦は日常家事について代理権の授権がなくても、お互いに代理権を有すると規定されています(最判昭44.12.18)

難しく書いてるけど簡単に言うと、例えば家賃を払ったりとか、日常家事もろもろについての行為は夫婦ならお互いを代理して行うことができるよ!ってことだね。

正解:3

【宅建過去問】平成26年試験 問2

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア.代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。

イ.不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。

ウ.代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。

エ.代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.四つ

解答

ア.代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。→誤り

民法第116条

[無権代理行為の追認]

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。

追認の効力は「追認をした時から将来に向かって」ではなく、契約の時にさかのぼって生じます。

イ.不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。→正しい

本人の落度と相手方の善意無過失、この二つの条件が揃うと表見代理が成立します。

民法109条1項

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

民法第110条

(権限外の行為の表見代理)

前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

類推適用(るいすいてきよう)とは、その事実ピッタリの条文はないけど、似てる条文を適用します、という意味です。本肢では、本人の名前で取引をおこなっていることから類推適用しています。(最判昭44.12.19)

でもあんまり深追いしなくていいよ!

ウ.代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。→正しい

民法第111条

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

1本人の死亡

2代理人の死亡又は代理人が破産手続き開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

エ.代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。→誤り

民法第101条

【代理行為の瑕疵】

1代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

「本人の選択に従い本人又は代理人のいずれかについて決する」ではなく、代理人を基準に決まります。

代理の場合、法律行為を実際に行っているのは代理人だからね★

つまり誤りの肢は、アとエの二つなので、

正解:2

【宅建過去問】平成24年試験 問2

問:代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。

- 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。

- 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。

- 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。

解答

肢1.未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。→誤り

民法第102条

[代理人の行為能力]

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

制限行為能力者であっても、法定代理人の同意なく代理人になることは可能です。

誤りを問われているので本肢が正解の肢になります。

肢2:法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。→正しい

民法第101条

1代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

なんだか難しい書き方ですが、簡単に言うと、善意無過失の有無について代理人をみますか?という質問です。

代理人によって取引きをした場合は、代理人を基準にするので、本文は正しいです。

民法第192条

[即時取得]

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

ちなみに👆即時取得が成立するためには、占有を始めた者が善意無過失であることが要求されています。

つまりこの肢では代理人が善意無過失であれば即時取得が成立します。

肢3:不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。→正しい

民法108条

[自己契約及び双方代理]

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

肢4:法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。→正しい

民法第105条

[法定代理人による復代理人の選任]

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは 、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

正解:1

【宅建過去問】平成24年試験 問4

問:A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

- Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。

- Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。

- Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

- Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

解答

肢1:Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。→正しい

民法116条

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

本文の通りです。

肢2:Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。→誤り

無権代理人の立場のときは無権代理行為をしておきながら、相続して本人の立場になって行為を拒否するとしたら、身勝手すぎます。追認拒絶権は使えません。(最判昭40.6.18)

肢3:Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。→正しい

肢2とは逆のケースです。

本人が無権代理人を相続した場合は、追認を拒絶したとしても身勝手ではありません。(信義則に反しない)

Aは追認拒絶権を使えるので、AC間の売買契約は当然有効になるわけではありません。

肢4:Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。→正しい

本人が死亡し、無権代理人が相続した場合で共同相続というケースです。

本人が死亡し、無権代理人が共同相続したときは共同相続人全員が追認した場合に限り、無権代理人の相続分について有効となります。

正解:2

【宅建過去問】平成22年試験 問2

問:AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

- Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

- Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

- 17歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが17歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。

- Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。

解答

肢1:Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。→誤り

民法第111条

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

1本人の死亡

2代理人の死亡又は代理人が破産手続き開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

善意無過失の有無に関係なく本人の死亡によりBの代理権は消滅します。

肢2:Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる→誤り

民法第111条

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

1本人の死亡

2代理人の死亡又は代理人が破産手続き開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

代理人(ここではB)の死亡により代理権は消滅するので、Bの相続人はAの代理人とはなりません。

肢3:17歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが17歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。→誤り

民法第102条

[代理人の行為能力]

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

未成年であっても代理人になることは可能です。

①制限行為能力者 その1(未成年・成年被後見人)※2022年法改正

肢4:Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である→正しい

民法108条

[自己契約及び双方代理]

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

正解:4