毎年出る!残り1週間で解けるようになる「報酬額の制限」[宅建試験2023]

「報酬額の制限」は毎年最低1問は出題されている重要項目のうちのひとつです!

とはいえ、聞きなれない専門用語や、計算問題に苦手意識を持っている方も多いのではないでしょうか。

何を隠そう筆者は算数レベルから分からない人だったので、諦めて捨て項目にしてました!

ええ、とっても勿体無いですね。

今冷静に見かえすと要点さえ押さえておけば全然難しくないんですよー。これが。

と、言うわけで、

この記事を読めば、宅建試験の「報酬額の制限の問題」で必ずや1点が取れるように解説していきます!

漢字も読めないお馬鹿さんだったけど、独学2回目でなんとか宅建合格し、不動産屋さん歴11年目の寝子です。完全初心者~ほぼ初心者でも理解できるように分かりやすく解説していきます!

なるべくお金を掛けずにできる勉強方法とかも書いていく予定でーす

目次 [非表示]

悲しいお知らせ:宅建試験で電卓は持ち込めません!

まずはじめに、本番試験では電卓の持ち込みはできません

全て暗算で計算しなくてはいけません。

とはいえ、計算式は決まっているので式を覚えて感覚さえ掴めれば小中学生でも解けます。

(まあわたしは最近まで解けなかったけどね!)

本記事で、暗算での解き方も説明してますので、わたしのような数字苦手っ子はこれを機会に克服してくださいねっ。

|報酬の限度額とは?

例えば宅建業者がお客さんから土地や建物等の売却の依頼を受け、その売却に成功したら、報酬を請求することができます。

ただし、宅建業法はお客さん保護のため報酬の限度額を決めているので、宅建業者はこの決められた限度額を超えて報酬を受け取ることができません。

その決められた報酬額が具体的にいくらなのか、またその計算方法等を宅建過去問と照らし合わせながら解説していきます!

1 売買の報酬限度額

●絶対に覚えて!!基本の計算式

売買については以下の計算式を使います。

| 売買価格 | 報酬の限度額 |

200万円以下 200万円以下 | 5% |

200万円超~400万円以下 200万円超~400万円以下 | 4%+2万 |

400万円超 400万円超 | 3%+6万円 |

絶対に覚えてねっ!(2回目)

●媒介と代理の場合で違う

・媒介の場合:依頼者の一方から受け取ることができる金額は表1で計算した報酬額

・代理の場合:依頼者から受け取ることができる金額は媒介の報酬額(表1で計算した報酬額)の2倍

言葉では分かりずらいのでそれぞれ図で説明していきます。

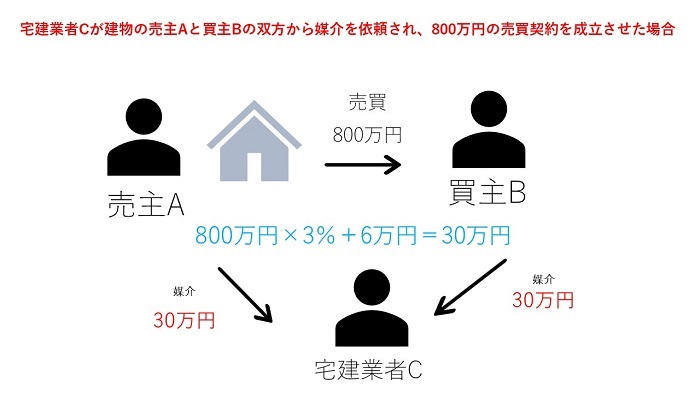

媒介の場合

この図の場合、依頼者の一方(AとBそれぞれ)から受け取ることができる報酬限度額は30万円となります。

代理の場合

先ほどの媒介の場合と違って、宅建業者は売主・買主双方の代理人になることはできません。

が、契約成立までの労力は媒介の場合と変わらないので、表1の限度額の2倍の額を依頼者(上の図ではA)から受け取れます。

つまり報酬限度額は60万円となります。

注意!!相手側(上の図ではB)の承諾があれば相手側からも報酬をもらうことができます。

ただし双方からもらう合計金額の限度額は変わりません(上の図の場合では60万円)

複数の業者が関わっている場合(よく出ます)

業者が増えるほど1業者の取り分が減るってことか。

●決まった報酬額と別に受け取れる費用

安い空家等の売買・交換の場合

400万円以下の空家等の売買の場合、宅建業者は本来の報酬のほかに現地調査等の費用を受け取ることができます。

空家等の売買又は交換の媒介における特例 5つのPOINT!!

①400万円(税別)以下の宅地・建物の売買

②報酬と現地調査等の合計は18万円(税別)が限度額

③売主への説明と合意が必要

④通常より現地調査等の費用を要した場合に適用となる

⑤現地調査の費用は売主からのみ受け取る(買主からは受け取れない)

空き家問題を解消するため平成30年に改正されたよ。

注意!!「空家等」なので空家でなくてもOK!

問題:宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。

400万円以下の宅地の売買で、その他の条件も満たしているので報酬の他に現地調査等の費用を受け取ることができます。

●通常の媒介の報酬:200万円×5%=10万円

現地調査等の費用は通常の報酬と併せて18万円(税別)が上限なので、

10万円+8万円=18万円(税別)

そして、今回の問題文は代理なので通常の媒介の報酬額の2倍を受け取ることができます。

ここは普通の売買の時と同じ考え方でいいんだね。

そう!でも2倍になるのは通常の報酬だけだから注意してね。(現地調査の費用が媒介に比べて2倍かかるわけではないからね)

つまり、18万円+10万円(通常の媒介の報酬)=28万円

最後に消費税を足します。

28万×1.1=30万8,000円がBから受け取れる報酬の限度額です!

解答:正しい

●交換の媒介・代理の場合

交換の場合も通常の売買と同じ計算方法で報酬額を計算します。

交換する2つの物件の代金に差があるときは、高いほうの価格を使って計算します。報酬額の上限も売買の媒介・代理と同じです!

●消費税について

・土地:非課税

・建物:課税

表1の計算にはいる前にまず、物件の価格が「消費税込み」なのかどうか問題文をよく読んでね。

問題文に「消費税込み」とあったらまず消費税抜きの価格に直します。

土地付建物の代金は5,400万円(うち、土地代金は2,100万円)で消費税額及び地方消費税額を含む

例えばこんな感じ

土地価格は非課税なのでそのまま2,100万

消費税抜きの建物価格3,000万円(3,300万÷1.1)

土地付建物価格5,100万(2,100万+3,000万)

このように消費税抜きの価格を出してから表1の計算式に当てはめ報酬額を計算していきます!

●実際に計算してみましょう(売買編)

問:宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。[R3.10月 問44]

①消費税の確認

「宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)」

そもそも宅地は非課税なので1,000万円のままでOKです。

②報酬額の計算

表1を使って計算します。

| 売買価格 | 報酬の限度額 |

200万円以下 200万円以下 | 5% |

200万円~400万円以下 200万円~400万円以下 | 4%+2万 |

400万円超 400万円超 | 3%+6万円 |

1,000万×3%+6万円=36万円

③消費税をかける

課税業者なので消費税をかけます。

36万×1.1=396,000円

④それぞれの上限額を求める

●買主から受け取れる報酬額

媒介なのでさっき計算した基本の報酬額396,000円が上限。

(とゆうことは問題文にある303,000円の報酬は上限を超えていないのでOK)

●売主から受け取れる報酬額

こっちは代理だから396,000×2=792,000円が上限。

「買主から303,000円の報酬を受領」しているので残りは、

792,000円-303,000円=489,000円を上限として売主から報酬を受け取ることができます。

解答:正しい

※番外編 分かる人はスルーしてね 算数のはなし。

冒頭でも言いましたがわたくし数学、というかもう算数レベルで苦手です。

%とか消費税をいれたりぬいたり、到底できないと思い込んでいたので諦めてました。

が、そもそも表1の決まった計算式しか使いませんし、計算に使う売買価格や家賃の金額が細かくない(10円とか1円単位とかの数字がない)ので掛け算と割り算が出来れば解けます(^o^)/

そいでは、次の過去問は、計算の解き方を交えて解説していきます。

問題:宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、いくらか。なお、土地付建物の代金は6,400万円(うち、土地代金は4,200万円)で、消費税及び地方消費税を含むものとする。

①消費税の確認

「土地付建物の代金は6,400万円(うち、土地代金は4,200万円)で、消費税及び地方消費税を含むものとする」

まず消費税抜きの価格を出すんでしたね。

●消費税を含んだ建物価格

6,400万-4,200万=2,200万円

ここまでは簡単に計算できると思います。ここから消費税抜きの建物価格を出していきます。

消費税を抜く計算(10%の場合)

税抜き価格 = 税込み価格 ÷ 1.1

この問題文の場合だと、

2,200万÷1.1=2,000万円が消費税抜きの価格です。

もっと複雑な物件価格の問題出たら自信ない

消費税抜きの価格がきれいに整数の金額になるのはそもそも11の倍数の数字だけです。(10%の場合)

なので、おそらく試験で端数が出るような複雑な価格は出ないと思います(多分だよ!)

11の倍数の物件価格÷1.1の計算ならできますね(^o^)/

●消費税抜きの土地建物価格

土地は非課税なので、

4,200万+2,000万=6,200万

②報酬額の計算

表1を使って計算します。

6,200万×3%+6万円=192万

報酬額で使う式は3種類、パーセントも出てくるのは3%・4%・5%だけです。

とは言え、桁が大きいので単位が分からなくなる(あれ、100万円台?10万円台??ってなる)人は、念のためゼロを二つ抜いて計算してみればOKです。

これ以降は普通に186万+6万=192万

とは言え、(2回目)何度か過去問を解けば桁はすぐ分かるようになりますよっ。

④消費税をかける

課税業者なので消費税をかけます。

192万×1.1=211万2千円

1.1を整数の11にして掛け算し0をひとつ消します。

⑤上限額を求める

●Aが売主Bから受け取れる報酬額

媒介なので④でさっき計算した基本の報酬額211万2千円が上限。

解答:211万2千円

算数苦手っ子は、空家等の報酬と現地調査等の限度額で出てくる18万円(税別)=198,000円はもう暗記しておこうね。

2 賃貸の報酬限度額

ここからは賃貸のパターンについて解説していきます!

借賃ベースの場合は、どんな場合でも借賃の1か月分(税別)を超えることはありません。まずこの基本を覚えておいてください。

賃貸の問題文が出たら「居住用」か「居住用以外」かをよく読んでね!

●居住用建物の場合

| 媒介 | ・依頼者双方(貸主と借主)あわせて 「借賃1か月分+消費税」 依頼者の承諾を得ていない場合、一方から受け取る報酬額は 「借賃の半月分+消費税」以下。 |

| 代理 | ・依頼者双方(貸主と借主)あわせて 「借賃1か月分+消費税」 *内訳に制限はなし |

●居住用建物以外の場合

居住用建物以外(宅地や店舗、店舗兼住宅、事務所等)の場合は、賃料1か月分と権利金のいずれか高い方を基準とします。

権利金の特則

居住用建物以外の賃貸借の場合で、権利金が支払われる場合は権利金の額を売買代金とみなし、報酬額を売買の計算方法で計算することができる。

権利金の額を売買代金とみなすので、売買のときに使った表1で計算します。

媒介と代理の違いも、売買のときと同様の考え方で報酬額を出します。

●実際に問題を解いてみましょう(賃貸編)

問題:宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。[R3.12月 問31]

肢1:建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない

「居住用建物」の媒介で、依頼者から承諾を得ていない場合一方から受け取れる報酬額は「借賃の半月分+消費税以下」でしたね。つまり、

「借賃8万円×0.5月×1.1=44,000円」

解答:正しい

肢2:建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。

貸借の媒介・代理では、「借賃の1月分+消費税」が依頼者の双方から受領できる報酬の限度です。複数の宅建業者が取引に関わっていても限度額は同じです。つまり、

「借賃8万円×1.1=88,000円」

解答:正しい

肢3:建物を店舗として貸借する場合で200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。

居住用建物以外の場合で、権利金が支払われるときは権利金の額を売買代金とみなして売買の計算方法で計算することができます。つまり、

・AがBから受領できる限度額(代理)

「権利金200万円×5%×1.1×2=22万円」

・CがDから受領できる限度額(媒介)

「権利金200万円×5%×1.1×=11万円」

・双方から受領できる限度額

「権利金200万円×5%×1.1×2=22万円」

・借賃で計算した場合の報酬限度額

肢2で計算した通り88,000円

「借賃」と「権利金」で計算した金額の高い方が報酬の限度額になります。

AとCが受領できる報酬の額の上限は22万円です。

解答:誤り

肢4:Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。

本来の報酬と別途受領することができるのは、依頼者からの依頼に基づく特別な広告や調査の費用に限られ、これらを受領するためには、依頼者に事前説明して同意を得ておくことが必要とされています。

解答:誤り

3最後に

イメージでなんとなく「難しそう!」と思いがちな「報酬額の制限」ですが、基本さえ覚えてしまえば簡単です!

計算も答えを出していく、というよりは、書かれている金額が合っているかを答える感じの問題が多いので、計算もそこまで構えなくていいのかなーと思います。

とは言え、計算に時間かかる人は時間配分を考えて本番では後回しにするのも方法のひとつです。

なにせ実際の計算は過去問を何問も解いてみてくださいね、絶対に慣れるから。

ここで1点必ずや取ったりましょう!!

そいでは~